半夏(ハンゲ)

半夏は、サトイモ科、カラスビシャクのコルク層を除いた塊茎。

水滞によって起こる悪心・嘔吐を治す代表的な薬であり、吐き気に効果のある漢方薬によく配合されています。

中医学では厳密に言うと、「嘔吐」は、「嘔」と「吐」とに分けられ、

嘔は、オエッという声が出るけれど、ものが出てこないもの、

吐は、ものが吐き出されるものを言います。

オエッという声と、ものとが同時に出るのが嘔吐です。

そして半夏はどちらかというと、悪心、吐きそうな症状があるとき、つまり「嘔」の方に効果がある生薬です。止嘔作用です。

実際に吐いてしまっているときには、「五苓散」「胃苓湯」「茯苓沢瀉湯」などのように、茯苓や白朮が用いられることが多いです。

半夏には強いえぐ味のある成分が含まれていて、生で直接食べると、口や喉の粘膜が痛くなります。

しかし、このえぐ味は生姜のしぼり汁と服用することで軽減し、さらに、煎じることによって不快な味もほぼ消失します。

生姜そのものにも吐き気を抑える効果がありますので、

毒性軽減の目的と、相乗効果を期待して、

半夏を使う方剤のほとんどに、生姜(または乾姜)がペアで配合されています。

(現在は漢方薬用に流通している半夏は採集後にあらかじめ減毒の加工が施されています)

では、半夏と生姜のペアから方剤を発展させていきましょう。

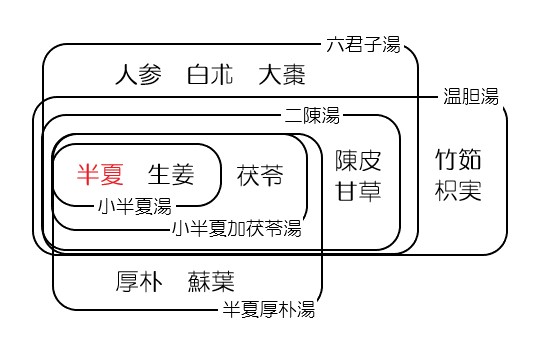

小半夏湯からの展開

小半夏湯(しょうはんげとう)

まず、半夏と生姜の二つで「小半夏湯」という方剤名になります。

エキス製剤にはありませんので、このかたちで使われることはほとんどないと思います。

小半夏加茯苓湯(しょうはんげかぶくりょうとう)

「小半夏湯」に茯苓を足すと、小半夏加茯苓湯です。エキス製剤でもあります。

シンプルな処方なので、吐き気という症状であればとりあえず、という感じで用いることができます。

つわりとか、乗り物酔いの時とか、体質関係なく、ただ吐き気が・・・という場合に使いやすい方剤です。

半夏厚朴湯(はんげこうぼくとう)

その「小半夏加茯苓湯」に厚朴・蘇葉という理気薬(気の巡りを良くする薬)を加えたものが「半夏厚朴湯」です。

のどや胸のあたりのつまった感じがする時や、精神的な症状を伴うときに使います。

二陳湯(にちんとう)

今度は「小半夏加茯苓湯」に陳皮・甘草を加えると「二陳湯」になります。

陳皮は蠕動運動を促進しますので、胃に水が溜まった感じ、胃が重たい感じ、膨満感などのあるときに適します。

六君子湯(りっくんしとう)

さらに「二陳湯」に、人参・白朮・大棗を加えていくと「六君子湯」になります。

温胆湯(うんたんとう)

もしくは「二陳湯」に、竹筎・枳実を加えたなら「温胆湯」です。(黄連・酸棗仁が入ることもあります。)

もともと胃の弱い人に、不安や不眠がみられたときに用いられます。

まとめ

ここからさらに発展させていくこともできるかもしれませんが、

一旦まとめますと・・・

- 半夏+生姜 ⇒ 小半夏湯(しょうはんげとう)

- 小半夏湯+茯苓 ⇒ 小半夏加茯苓湯(しょうはんげかぶくりょうとう)

- 小半夏加茯苓湯+厚朴・蘇葉 ⇒ 半夏厚朴湯(はんげこうぼくとう)

- 小半夏加茯苓湯+陳皮・甘草 ⇒ 二陳湯(にちんとう)

- 二陳湯+人参・白朮・大棗 ⇒ 六君子湯(りっくんしとう)

- 二陳湯+竹筎・枳実 ⇒ 温胆湯(うんたんとう)

という関係にあります。

いずれも、胃部の水滞を改善して、それにより悪心・嘔吐の軽減に効果がある漢方薬です。

図にするとこんな感じ。

水滞は、湿と言ったり、痰飲と言ったりしますが、

とにかく正常ではない余分な水が溜まっていて、それで胃の正常な動きが妨げられ、胃の方から上向きにオエッとなりやすいのですが、

半夏・生姜がベースにあれば、それを減らしてあげる方向に作用します。

半夏瀉心湯(はんげしゃしんとう)

半夏瀉心湯は、先ほどの六君子湯と比べてみますと、

六君子湯 =半夏・白朮・茯苓・人参・大棗・甘草・生姜・陳皮

半夏瀉心湯=半夏・黄芩・黄連・人参・大棗・甘草・乾姜

ですので、共通する生薬も多いですが、

白朮・茯苓ではなくて、黄芩・黄連を使用しているのが特徴になります。

黄芩・黄連は、炎症を抑えたり、胃にこもった熱を冷やしたりする生薬です。

二日酔いのときのような、胸のあたりがつかえて吐き気があるときに使えます。

最近では抗がん剤による吐き気に使われることもあります。

小柴胡湯(しょうさいことう)

上の半夏瀉心湯に似たものとして、

半夏瀉心湯=半夏・黄芩・黄連・人参・大棗・甘草・乾姜

小柴胡湯 =半夏・黄芩・柴胡・人参・大棗・甘草・生姜

ですので、半夏瀉心湯の黄連を、柴胡に代えると「小柴胡湯」です。

吐き気の原因が、消化器の問題というよりも、明らかにストレスが関係しているだろうという場合は、小柴胡湯(柴胡剤)も選択肢に入ります。

例えば、仕事の日にだけ吐き気がする、という人など。

その他

半夏白朮天麻湯(めまい・悪心・嘔吐)

麦門冬湯(吐きそうになるくらいに込み上げてくる咳)

小青竜湯(気管支喘息など)

抑肝散加陳皮半夏(抑肝散の適応で悪心・嘔吐を伴うとき)

なども、半夏がやはり効果的に配合されています。

「抑肝散加陳皮半夏」や「麦門冬湯」に関しては、半夏を加えていながら生姜も乾姜も配合されていないという点で珍しい方剤です。

(しかしやはり、半夏は、生姜と併用することによって鎮嘔作用をもつ、または、半夏と生姜が両方配合される漢方薬には鎮嘔効果がある、とハッキリと言うことができるのかもしれません。)

コメント