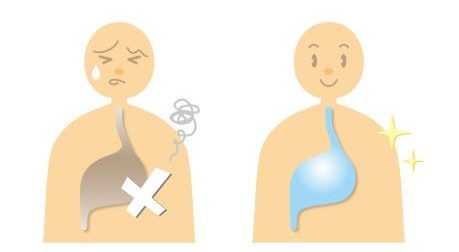

半夏瀉心湯(はんげしゃしんとう)の解説

半夏瀉心湯の「瀉心」とは、心窩部(みぞおちあたり)のつかえを瀉して(取り除いて)スッキリさせる薬という意味です。

心(ココロ)のつかえを取る、という意味合いもあります。

胃~胸(みぞおち)のつかえを伴う消化器症状に広く用いられます。

漢方的には、体力は中等度~やや実証、

食欲はある、ないわけではない、が日常的なストレスが影響してか、

食べた後に胃もたれを起こす、胃がきちんとはたらいていないような感じがする、消化不良・軟便の傾向である、など

健康そうに見えるけど実は日頃から胃薬を常用しているようなタイプの人に使われることが多い漢方薬です。

最近では、抗がん剤による副作用(口内炎、下痢)の軽減を目的に使われることも増えています。

構成生薬とそのはたらき

※乾姜の代わりに生姜を使っているメーカーもあります。

- 半夏(・乾姜)→悪心、嘔吐をおさえる

- 乾姜→おなかを温める

- 人参→胃腸のはたらきを回復

- 黄芩・黄連→炎症をおさえて、膨満感・つかえ・下痢などやわらげる

- 大棗・甘草→ぜん動亢進を調整して、腹鳴や下痢をやわらげる

各生薬はおおまかに上記のような作用があります。

漢方薬の名前にも含まれ、吐きけを抑える「半夏」と、

瀉心湯のグループに共通の生薬である「黄連」の作用がポイントです。

その他の乾姜・人参・大棗・甘草などは消化機能を補って気力を増す(補脾益気)効果も期待できます。

なお、黄芩・黄連の「寒性」と、半夏・乾姜の「熱性」とで、寒熱のバランスもはかられています。

適応症状・効能効果

半夏瀉心湯は主に、↓のような症状に応用されます。

- 悪心・嘔吐、腹鳴下痢、上腹部(みぞおち)のつかえ、過敏性腸症候群(IBS)の下痢

- 急性・慢性胃腸炎、胃下垂、胃弱、食欲不振、神経性胃炎、胃十二指腸潰瘍、醗酵性下痢、口臭

- ノロウイルス感染による下痢や吐き気

- 消化不良、胃もたれ、逆流性食道炎、胸やけ、げっぷ、しゃっくり(吃逆)、吐き気、二日酔い、乗り物酔い、口内炎、口角炎

- 神経症、精神不安、不眠症、つわり、神経性嘔吐

- がん化学療法または放射線療法による口内炎

- イリノテカン塩酸塩(抗がん剤)による遅発性の下痢

添付文書上の効能

医療用エキス製剤

【ツムラ・クラシエ・オースギなど】

みぞおちがつかえ、ときに悪心、嘔吐があり食欲不振で腹が鳴って軟便または下痢の傾向のあるものの次の諸症:

急・慢性胃腸カタル、醗酵性下痢、消化不良、胃下垂、神経性胃炎、胃弱、二日酔、げっぷ、胸やけ、口内炎、神経症

【コタロー】

胃部がつかえ、悪心や嘔吐があり、食欲不振で舌苔や胃部に水分停滞感があり、腹鳴をともなって下痢するもの、あるいは軟便や粘液便を排出するもの。

急性・慢性胃腸カタル、はっ酵性下痢、消化不良、口内炎、つわり。

【三和】

胃部がつかえて悪心や嘔吐があり、舌苔や胃部に水分停滞感があって、食欲不振で、腹鳴を伴って、下痢又は軟便を排出するものの次の諸症:

急性・慢性胃腸カタル、醗酵性下痢、口内炎、消化不良、胃下垂、胃アトニー症、胃及び十二指腸潰瘍の軽症又は予後、つわり

薬局製剤

体力中等度で、みぞおちがつかえた感じがあり、ときに悪心、嘔吐があり食欲不振で腹が鳴って軟便又は下痢の傾向のあるものの次の諸症:

急・慢性胃腸炎、下痢・軟便、消化不良、胃下垂、神経性胃炎、胃弱、二日酔、げっぷ、胸やけ、口内炎、神経症

適応症状の補足

みぞおちのつかえ、または悪心嘔吐をともなう、軟便や下痢傾向の人に適します。

腹鳴(お腹にガスがたまってゴロゴロ鳴る)があるときのファーストチョイスとされていますが、腹鳴がなくても使えます。

(軽度であれば)感染性胃腸炎など、急性の下痢にも対応します。

寒熱(暑がりな人寒がりな人)によらず用いることができます。

抗生物質などの薬剤による胃腸障害に用いられることもあります。

口内炎のときの飲み方(含嗽療法)

半夏瀉心湯の含嗽療法について・・・

がん化学療法の副作用による口内炎のときは、含嗽療法といって、半夏瀉心湯で「うがい」をして治療する方法があります。

飲み方は、コップ半分程度の常温水に半夏瀉心湯1包を攪拌し、数回に分けて口腔に含み、1回5秒以上ゆすぐように患部にあてます。

できれば、うがい後は内服してください。

(抗がん剤によって、もし吐き気が強くある場合は無理せず主治医にご相談ください。無理に飲み込まずに、うがいのみでも可かもしれません。)

エキス剤はお湯のほうが溶けやすいですが、口に含むときは、人肌くらい~常温に冷ましたほうが、刺激が少ないと思います。

口内炎に対して含嗽(うがい)で使用する用法は、きちんと承認されていて、

添付文書上も「口内炎に対して本剤を使用する場合は、口にふくんでゆっくり服用することができる。」と記載されています。

半夏瀉心湯の漢方的解説

脾胃不和(ひいふわ)について

半夏瀉心湯の適応は、「脾胃不和」の状態とされています。

本来であれば、胃は消化しながら食べ物を脾に降ろします。

脾は、体に必要なものをきちんと吸収して、栄養を必要な臓器へと引き上げます。

胃と脾は協力しあっていなければいけません。

しかし、降ろすはずの胃が、悪心・嘔吐という上逆の症状を起こし、

栄養を引き上げるはずの脾が、下痢という下降の症状を起こしています。

これが同時に起こっているので、胃気と脾気が交わっていません。

そして心窩部(胃のあたり)に不快感が生じます。

この状態が「脾胃不和」です。

寒熱も交わりませんので、胃には軽度の炎症で熱があっても、腸は冷えています。

「瀉心」について

辞書によると「瀉」には、「からだの外に流し出す」という意味があります。

悪いものを体の外に追い出す、取り除くという感じです。下剤のことを瀉下薬と言うときも同様です。(⇒瀉下薬とは)

そして瀉心の「心」は、漢方でいう「心下」のことだと言われています。

みぞおちあたりの痞え(心下痞)が起こりやすい部分のことで、つまりは場所的には胃のあたりを指しています。

「○○瀉心湯」という名前の漢方薬は、「半夏瀉心湯」以外にもいくつかありますが、

共通の作用として、

瀉心=胃のあたりの痞え感を取り除くものであるということができます。

このときの胃のつかえというものの多くは「気」によるもので、何か実際に形のある物がつかえているわけではありません。

「気」が滞っていることによる不快感が主体で、必ずしもお腹が張っているとか、押さえると痛いということではありません。(膨満感や痛みをともなうこともあります。)

からだの消化器を、上・中・下と分けたとき、

真ん中で「気」が滞ると、

そこよりも上の「気」は下に行けないので、上向きが強くなり、吐き気や嘔吐という症状になったり、熱が上部にこもるので口内炎ができたりします。

真ん中よりも下の「気」が上には行けなくなれば、下向きへの作用が強くなり、お腹がゴロゴロ鳴る、腸が冷えたままで機能低下をおこし、軟便や下痢などの症状があらわれます。

このときも、腹痛は伴わないことが多いようです。

まとめ

半夏瀉心湯は、胃よりも上には熱がこもっているけれど、胃よりは下は冷えてはたらきが悪くなっている状態に用いられます。

構成している生薬による、

半夏→悪心、嘔吐をおさえる

乾姜→おなかを温める

黄芩・黄連→炎症をおさえる

人参・大棗・甘草→胃腸のはたらきを改善する

といったはたらきによって、瀉心、つまり、みぞおちのつかえを取り除き、スッキリさせることを目標にしています。

消化機能の低下や食欲不振のあるとき、急性・慢性の胃腸炎や、二日酔い、乗り物酔いなどにも広く応用できる漢方薬です。

食べ過ぎた・お酒を飲んだ・ストレスを受けた、などがあって、

なんだか今日はお腹の調子が悪いな、

みぞおちや胃のあたりがつかえてる、

お腹がゴロゴロなって下痢しそうだな、

というときに「半夏瀉心湯」を検討してみてください。

市販の半夏瀉心湯

顆粒タイプ↓

錠剤タイプ↓

副作用・注意点

- 激しい腹痛を伴う下痢には適しません。

- 燥性がつよいので、胃陰虚(口渇、口燥、乾嘔、便秘などがある人)の悪心・乾嘔には用いません。

- 半夏瀉心湯で一時的に自覚症状が改善したとしても、潰瘍などの器質的病変がある可能性も否定できないので、病院でもきちんと胃の検査を受けられることをお勧めします。

- 苦味が少し強めの漢方薬です。お湯に溶いて服用する場合は、生のショウガのしぼり汁を混ぜると少し服用しやすくなるかもしれません。

- 一時的な胃の不調には半夏瀉心湯が用いられますが、普段から胃が弱い場合は、六君子湯などをまず考慮してください。

半夏瀉心湯の加減方

- 生姜瀉心湯:半夏瀉心湯の乾姜の量を減らし、代わりに生姜を加えたものです。生姜の制吐作用を利用して、特に悪心・嘔吐・げっぷ(曖気)、胸焼けがみられるときに適します。

- 甘草瀉心湯:半夏瀉心湯の甘草を増量したものです。鎮痙作用のある甘草を増やすことで、下痢や腹鳴がつよいときに適します。または、つよい精神症状を伴う場合に用いられることがあります。

- 黄連湯:半夏瀉心湯の黄芩を桂枝(または桂皮)に代えたものです。半夏瀉心湯と同じような症状にも使われますが、どちらかというと下痢よりも、冷えによる腹痛や胃痛、または胃炎・胸焼けや吐き気がつよいときに適します。

出典

傷寒論(3世紀)

「傷寒五六日、嘔して発熱する者は、柴胡湯の証具わる。而るに他薬を以てこれを下す。柴胡の証仍ある者は、復た柴胡湯を与う。此れ已に之を下すといえども、逆と為さず。必ず蒸々として振い、却って発熱し汗出でて解す。若し心下満して鞕痛する者は、此れ結胸と為す成り。大陥胸湯之を主る。但だ満して痛まざる者は、此れを痞と為す。柴胡之を与うるに中らず。半夏瀉心湯が宜し。」

太陽病下篇 第149条

訳します。

→傷寒(急性熱性疾患)にかかって5.6日、嘔気があって発熱する者は、柴胡湯(小柴胡湯)の証がそなわっている。それなのに他の瀉下薬を用いて、下してしまいました。

1.それでもなお柴胡湯の証がある者には、また柴胡湯を与えればよい。すでに下したといえども、悪い影響はなかったのです。必ず体が蒸されるように振るわせて発熱して、汗が出て治ります。

2.もし、心下(みぞおち)が硬くなって痛むときは、これは結胸であるので、大陥胸湯(大黄・芒硝・甘遂)で治療します。

3.ただし、心下(みぞおち)が張っても痛みがないときは、これは痞であるので、柴胡剤を与えるのは適切ではありません。半夏瀉心湯が良いでしょう。

金匱要略(3世紀)

嘔して腸鳴り、心下痞する者は半夏瀉心湯之を主る 。

嘔吐噦下利病の脈証と治 第17

→吐き気があり、お腹がゴロゴロ鳴り、心下痞(胃のあたりに何かがつかえたような不快感)がある者は、半夏瀉心湯で治療します。

コメント