湿疹・皮膚炎の漢方薬

症状を抑えるだけでなく、体質から整えて再発を防ぐ。

湿疹・皮膚炎は、かゆみや赤み、じくじく感などが続き、日常生活に大きな不快感を与えます。

ステロイド外用薬や抗アレルギー薬で一時的に症状を抑えられても、やめると再発を繰り返すことも少なくありません。

漢方では、湿疹や皮膚炎を「風・湿・熱・血虚」などの体質的要因と生活習慣から捉え、症状の背景にある乱れを整えることで、根本から改善を目指します。

症状の原因

【西洋医学的な原因】

湿疹や皮膚炎は、アレルギー体質や外部刺激、感染など、さまざまな要因によって引き起こされます。食べ物や花粉、ハウスダストなどのアレルゲンに対する免疫反応が原因になることもあれば、洗剤や化粧品、金属などの化学的・物理的刺激が皮膚に炎症を起こすこともあります。また、細菌や真菌の感染、気温や湿度の急な変化も悪化要因となります。さらに、皮膚のバリア機能が低下すると、わずかな刺激でもかゆみや赤みが出やすくなり、症状を繰り返しやすくなります。

【漢方医学的な原因】

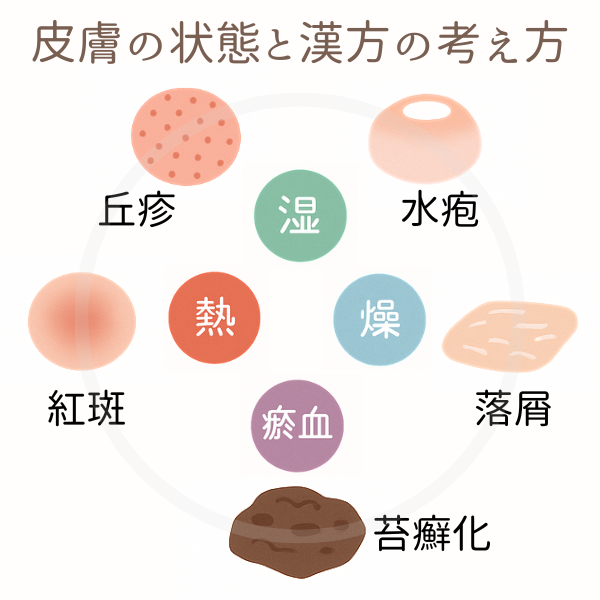

漢方では、湿疹や皮膚炎の症状を皮膚の状態から細かく観察します。紅斑(赤み)、丘疹(小さな盛り上がり)、膿疱(水分や膿を含むできもの)、水疱(透明な水を含む発疹)、痂皮(かさぶた)、落屑(皮むけ)、苔癬(皮膚が厚く硬くなった状態)など、その現れ方によって原因を推測します。これらの皮膚症状は、漢方では「風」「熱」「湿」「燥」「瘀血」などの病因として捉えられ、それぞれに応じた漢方薬を選びます。

また、特に慢性湿疹の場合は、皮膚表面の状態だけでなく、体全体の状態を見極めることが重要です。冷えや気虚(エネルギー不足)、ストレスによる気滞(気の流れの停滞)、血虚(血の不足)など、体質面も考慮し、長引く症状の背景にある要因を整えていきます。

タイプ別の漢方薬

1. 風熱・血熱(急性期・赤みと熱感が強いタイプ)

特徴

皮膚が鮮やかに赤く、熱感と強いかゆみを伴います。発疹部位が移動しやすく、急な発症も多いです。掻くと熱を帯びて悪化します。口渇や煩躁を伴うことがあります。

背景

外部から侵入した「風邪(ふうじゃ)」と体内の「熱」、あるいは血にこもった熱(血熱)が皮膚表面に炎症を引き起こす状態。辛い物やアルコール、ストレスで悪化しやすい傾向があります。

対応処方例

2. 風湿・湿熱(じくじく・膿を伴うタイプ)

特徴

発疹が湿っぽく、じくじく感や膿疱、腫れを伴うことがあります。かゆみが強く、悪化と軽快を繰り返します。梅雨や高湿度の環境で悪化しやすいです。

背景

体内にたまった湿(余分な水分)と熱が結びつき、皮膚に炎症や滲出液を生じさせる状態。消化吸収力の低下や水分代謝の乱れも関与します。

対応処方例

- 茵蔯五苓散(いんちんごれいさん):湿熱を取り除き、水分代謝を改善します。

- 竜胆瀉肝湯(りゅうたんしゃかんとう):体内の湿熱を強力に冷まし、かゆみや炎症を抑えます。

3. 血虚生風(慢性乾燥・かゆみタイプ)

特徴

肌が乾燥してかゆみが強く、掻き壊すと色素沈着や苔癬化しやすい。慢性湿疹やアトピー性皮膚炎に多い。

背景

血が不足して皮膚に十分な栄養と潤いが行き渡らず、その結果「風」が生じてかゆみを引き起こす状態。過労や無理なダイエット、出産後などにも発症しやすい。

対応処方例

4. 瘀血(血行停滞タイプ)

特徴

長期化によって発疹や赤みが暗色を帯びる。皮膚が硬くなったり(肥厚)、角化(角質化)することもあり、治りが遅い。

背景

血流の滞りにより皮膚の再生が妨げられた状態。炎症や搔き壊しが長期化することで発生します。

対応処方例

5. 風寒・風寒湿(冷え悪化タイプ)

特徴

寒冷や冷風で悪化し、かゆみや赤みが増す。悪寒がすることもある。

背景

外からの寒邪や湿邪が皮膚表面に停滞し、血行や気の流れを阻害する。慢性化や繰り返す湿疹にも関与。

対応処方例

- 麻黄附子細辛湯(まおうぶしさいしんとう):体を温め、風寒を除きます。

- 荊防敗毒散(けいぼうはいどくさん):風寒湿を取り除き、皮膚の炎症や腫れを鎮めます。

6. 気虚(エネルギー不足タイプ)

特徴

虚弱体質。疲れやすく、症状が長引きやすい。皮膚の修復が遅く、免疫力が低下している。

背景

気(エネルギー)の不足により皮膚の防御機能が弱まり、外的刺激に敏感になる。

対応処方例

7. 肝鬱気滞(ストレス悪化タイプ)

特徴

精神的ストレスや感情の抑圧で悪化しやすく、症状が一定の部位に繰り返し現れる傾向があります。かゆみや赤みがストレスの波とともに強くなったり軽くなったりします。。

背景

肝は「気の巡り」を司り、精神状態とも深く関わります。ストレスや緊張により肝の気が滞ると、血流や水分代謝も乱れ、皮膚に炎症やかゆみが持続しやすくなります。特に慢性湿疹や再発を繰り返す皮膚炎では、このタイプが多く見られます。

対応処方例

タイプ別 養生法(生活・食事)

湿疹や皮膚炎は、見た目の症状だけでなく、その背景にある体質や生活習慣によって悪化・慢性化します。

漢方では「風・寒・湿・熱・血・気」のバランスを見極め、それぞれの原因に応じた食事・生活改善を行うことで、皮膚を根本から整えていきます。

1.風熱・血熱

皮膚の赤みや熱感が強いときは、まず体内の熱を鎮めることが大切です。辛味や刺激物、揚げ物、アルコールは熱をこもらせ、かゆみを悪化させる原因になります。代わりに、きゅうり・セロリ・トマト・れんこん・大根など、熱を冷まし潤す食材を積極的に摂りましょう。生活面では、十分な睡眠をとり、夜更かしを避けることで炎症の鎮静を助けます。

2. 風湿・湿熱

皮膚が湿っぽく、じくじくする場合は、湿を取り除きつつ熱を鎮める食事が基本です。脂っこい料理や甘いお菓子、乳製品は湿を悪化させやすいため控えめに。はと麦、緑豆、冬瓜、とうもろこしのひげ茶など、利湿作用のある食材を取り入れると改善を助けます。また、長時間の入浴や高湿度環境を避け、通気性の良い衣服を選ぶことも大切です。

3. 血虚生風

乾燥肌や慢性化したかゆみには、血を補い皮膚に潤いを与える食生活が有効です。レバー、赤身肉、ほうれん草、黒ごま、くるみ、黒豆などの血を養う食材を取り入れましょう。冷たい飲食は血流を悪化させるため控え、温かいスープや煮込み料理などで体を内側から温めることが大切です。過度の洗浄や熱いお湯での入浴は皮膚の乾燥を悪化させるため避けましょう。

4. 瘀血

皮膚の色が暗く、治りが遅い場合は血流改善を意識します。玉ねぎ、にんにく、しょうが、黒酢、青魚など、血行を促す食材を適度に摂取することが有効です。適度なストレッチや軽い運動を日課にし、血の巡りを良くすることも重要です。また、冷えは瘀血を悪化させるため、薄着を避け、体を冷やさないよう心がけます。

5. 風寒・風寒湿

冷えや湿度の高さで症状が悪化する場合は、体を温め、湿を除く生活を心がけます。しょうが、ねぎ、しそ、陳皮などの温性食材を活用し、冷たい飲み物や生ものは控えめにしましょう。入浴で体を温めることも有効ですが、長時間の湿気は避け、衣服や寝具は常に乾燥した状態を保つようにします。

6. 気虚

疲れやすく免疫力が低下している場合は、胃腸を労わりながら栄養を補う食生活が必要です。山芋、かぼちゃ、米、大豆製品、鶏肉など消化に優しく滋養に富む食材を中心に摂取します。過労や睡眠不足は症状を長引かせるため、十分な休養を確保することが大切です。また、冷たい飲食は脾胃(消化器)の働きを弱めるため避け、温かい食事を心がけます。

7. 肝鬱気滞

ストレスによって悪化する場合は、気の巡りを良くする生活習慣が重要です。柑橘類(みかん、ゆず)、香味野菜(しそ、みょうが、バジル)など香りのある食材は、気分を和らげ巡りを促します。暴飲暴食や脂っこい食事は気の滞りを助長するため控えめに。日常的に深呼吸や軽い運動、趣味の時間を取り入れて、精神的な緊張を緩和することが改善につながります。