夏向きの「補中益気湯」と言われる漢方薬

清暑益気湯は、

暑さを清めて元気を益す(増す)と名前が付いてあるように

夏バテ対策の漢方薬として知られています。

補中益気湯の夏向けバージョンの漢方薬だとも言われます。

確かに、清暑益気湯と補中益気湯の構成生薬は非常によく似ています。

補中益気湯 →[人参・白朮・黄耆・当帰・陳皮・甘草]+(大棗・生姜・柴胡・升麻)

清暑益気湯 →[人参・白朮・黄耆・当帰・陳皮・甘草]+(麦門冬・五味子・黄柏)

それでは、清暑益気湯の特徴を解説していきます。

清暑益気湯の生薬構成

清暑益気湯は、補中益気湯と生薬の構成が似ているのですが、

実は、清暑益気湯は「生脈散」という方剤が基本になっています。

よって清暑益気湯の解説は、

まず、この「生脈散」の話から・・・

「生脈散」(しょうみゃくさん)とは

「生脈散」は、気陰両虚に対する生津(津液を生みだす)の基本方剤であります。

- 補気の人参(ニンジン)

- 滋陰の麦門冬(バクモンドウ)

- 生津止汗の五味子(ゴミシ)

の3つの生薬で構成されます。

麦門冬→潤いを増やす

五味子→水分の消耗を減らす(収斂薬)

暑さで発汗過剰となり、また胃腸が弱って水分の吸収がわるくなるために、

脱水と、倦怠感、機能低下を起こしたときの薬です。

暑熱で弱くなった脈を復活させるという意味で「生脈散」です。

生脈散から清暑益気湯へ

「清暑益気湯」には、「生脈散」の3つの生薬に、

あと、黄耆・白朮・当帰・陳皮・黄柏・甘草が加わります。

清暑益気湯の構成生薬

白朮・陳皮・甘草は、胃腸の機能を高める生薬です。

人参の効果に(プラス)水の吸収、気の産生(益気)の効果が強められます。

さらに滋陰の麦門冬には(プラス)補血(滋養)の当帰。

五味子には(プラス)黄耆によって、汗を抑えて消耗を防ぎます。

黄柏が処方の中に、清熱の(冷やす)作用を少しプラスしています。

生脈散の作用をさらにパワーアップさせたような感じです。

夏に使う漢方薬として「清暑益気湯」が知られていますが

その中身は「気」と「水」(津液)を充足させてそれを保持する、という効果を期待する生薬構成になっています。

清暑益気湯と補中益気湯の違い

次に、清暑益気湯が夏向きの「補中益気湯」と言われる理由について

補中益気湯の構成

まず「補中益気湯」の構成は、

「四君子湯」-茯苓 +(黄耆・当帰・陳皮・柴胡・升麻)

残りは(補血薬の当帰以外は)、ほとんど「補気」または「理気」の生薬が加えられています。

弱った胃腸の機能を高め、気を益し、気を巡らせて、体力を回復させようとする構成です。

補中益気湯から清暑益気湯へ

それでは、夏の暑いときの倦怠感、食欲低下、夏バテに対して。

補中益気湯も悪くはないのですが、

発汗過多で脱水傾向になっており、 ほてり・のぼせ(虚熱)の心配があるときには・・・

- 気を上昇させてしまう生薬はあまり必要でないし(-柴胡・升麻)

- また、温性で温める生薬、発汗させる生薬も控えたい(-大棗・生姜)

- 逆に、体の水分は保持させて(+麦門冬・五味子)

- 寒涼性の生薬を加えたい(+黄柏)

という感じで考えます。

補中益気湯-(大棗・生姜・柴胡・升麻)+(麦門冬・五味子・黄柏)です。

つまりこれが「清暑益気湯」になっていますので、

「清暑益気湯」が、「補中益気湯」を夏向けに改良したものであるように言われる理由です。

しかしながら、脱水傾向が問題でない程度であれば、 夏の倦怠感・食欲低下に「補中益気湯」を使っても大丈夫です。

「清暑益気湯」が夏にしか使えないわけでもありません。

添付文書上の効能・効果

医療用エキス製剤については、【ツムラ】のものがあります。

暑気あたり、暑さによる食欲不振・下痢・全身倦怠、夏やせ

【薬局製剤】(煎じ薬)

体力虚弱で、疲れやすく、食欲不振、ときに口渇などがあるものの次の諸症:

暑気あたり、暑さによる食欲不振・下痢、夏痩せ、全身倦怠、慢性疾患による体力低下・食欲不振

清暑益気湯の特徴と注意点のまとめ

- 一般的には、夏特有の食欲低下、倦怠感、夏バテ対策に用いられています。

- ただし、熱射病で火照った体を冷ます作用ということではなくて、

「元気」を増し、「水分」を保持して、夏バテを予防する効果です。 - 暑気あたり、熱中症じゃなくても、脱水の傾向の心配があるとき、

例えば高齢者、高熱のあと、嘔吐下痢、胃腸炎などの

疲労、倦怠感、食欲不振に対しても用いることができます。 - 倦怠感とは、運動後の筋肉疲労のことではなくて、何もしていなくて「手足がだるい」ということです。

- 食欲低下は、「食べられない」というよりも「一応食べられるけど味気がしない、美味しく感じなくて少食になる」場合も含みます。

- 胃腸が弱っている特徴として、食後がだるい、食後に眠くなる、というのもあります。

- 注意点として ともに脾胃をフォローしている漢方薬ですが、場合によっては、当帰が胃に障ることがあります。

- また、他の漢方薬と併用されるときは甘草の重複による副作用に注意です。

- あまり虚証ではない方の、夏カゼ、暑気あたりによる食欲不振や下痢には、藿香正気散もあります。

- 熱射病のほてりや口渇の改善には、白虎加人参湯なども使われます。

市販薬(OTC医薬品)に清暑益気湯のエキス製剤はありません。

清暑益気湯と同様に夏バテ予防で使用できる市販の漢方薬としては、やはり補中益気湯、または生脈散(が配合されているもの)での代用になるかと思います。

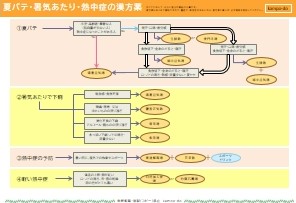

最後に、例として、夏バテなどに用いる漢方薬をフローチャート風にまとめておきます。

コメント