中薬学(生薬の効能)

中薬学(生薬の効能) 解表薬(げひょうやく)の概念

漢方薬に使用される解表薬(げひょうやく)の解説ページです。解表薬とは、体の表面近くにある邪気(じゃき)を発汗によって体外へ発散させる薬です。辛温解表薬と辛涼解表薬の分類、解表薬の応用方法や注意点について解説します。

中薬学(生薬の効能)

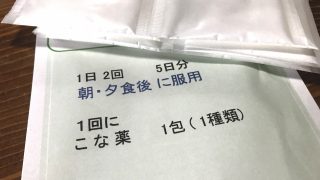

中薬学(生薬の効能)  漢方薬の服用方法

漢方薬の服用方法  漢方薬の服用方法

漢方薬の服用方法  違い・使い分け

違い・使い分け  漢方薬の服用方法

漢方薬の服用方法  症状別

症状別  症状別

症状別  症状別

症状別  症状別

症状別  漢方薬の解説

漢方薬の解説  漢方薬の解説

漢方薬の解説  気虚に使われる漢方薬

気虚に使われる漢方薬  中薬学(生薬の効能)

中薬学(生薬の効能)  東洋医学・中医理論の話

東洋医学・中医理論の話  違い・使い分け

違い・使い分け