漢方薬の解説

漢方薬の解説 【苓桂朮甘湯】の解説~めまい、ふらつき、動悸などに用いられる漢方薬~

苓桂朮甘湯(りょうけいじゅつかんとう)の解説ページです。動悸やめまい、ふらつき、立ちくらみが主症状なときに用いられる漢方薬。メニエールにも使われます。配合生薬の効果、使用時の注意点、また苓桂朮甘湯が適応するふくろう型体質について詳しく解説します。

漢方薬の解説

漢方薬の解説  臓腑の話

臓腑の話  漢方薬の解説

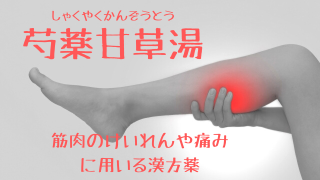

漢方薬の解説  漢方薬の解説

漢方薬の解説  漢方薬の解説

漢方薬の解説  生薬の話

生薬の話  漢方薬の解説

漢方薬の解説  漢方薬の解説

漢方薬の解説  漢方薬の解説

漢方薬の解説  漢方薬の解説

漢方薬の解説  漢方薬の解説

漢方薬の解説  漢方薬の解説

漢方薬の解説  漢方薬の解説

漢方薬の解説