茯苓飲(ぶくりょういん)の解説

胃の溜飲症に対する代表処方です。

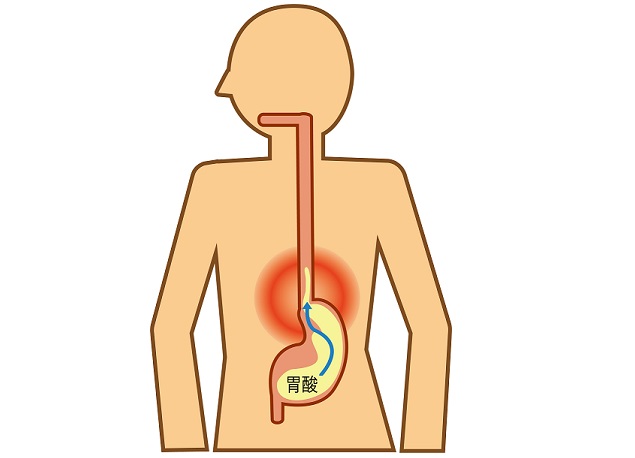

溜飲症とは、食べたものが胃に停滞しているせいで、胃液・胃酸などが食道やノドまで上がってくる症状のことです。胸やけや逆流性食道炎の原因となります。

茯苓飲は、胃の蠕動運動を促進して、その溜飲を除去する効果のある漢方薬です。

食べ過ぎたりしたあとに、胃もたれ、げっぷ、胸やけが起こる、食べ物が胃につかえた感じの膨満感があり苦しいときに用いられます。

体力・体格にあまりこだわらずに使用することができます。

構成生薬

※ツムラ→蒼朮、コタロー→白朮

茯苓飲の場合、白朮・蒼朮はどちらでも可です。(⇒白朮の蒼朮の違いについて)

効能効果

【ツムラ(医療用)】

吐きけや胸やけがあり尿量が減少するものの次の諸症:

胃炎、胃アトニー、溜飲

【コタロー(医療用)】

胃部がつかえて膨満感があり、胃液の分泌が過多で悪心、嘔吐や食欲不振があって尿量減少するもの。

胃炎、胃下垂、胃アトニー、胃神経症、胃拡張、溜飲症、消化不良

【薬局製剤】

体力中等度以下で、はきけや胸やけ、上腹部膨満感があり尿量減少するものの次の諸症:

胃炎、神経性胃炎、胃腸虚弱、胸やけ

逆流性食道炎の治療薬との違い

クリニックを受診して、胸やけ・ゲップなどの症状があって薬が処方されるときはまず、一般に「逆流性食道炎の薬」と言われる薬剤の処方が多いと思います。

ですので、医療機関で処方される「逆流性食道炎の薬」と「茯苓飲」との作用の違いについて、整理しておきます。

逆流性食道炎治療薬の作用

逆流性食道炎は、胃液や胃の内容物が食道に逆流する疾患です。

酸っぱい液が上がってくる不快感、げっぷ、胸やけ、強い胃酸によって食道の炎症が引き起こされ、痛みを生じることもあります。

治療薬は、現在はPPI(プロトンポンプインヒビター)が主流です。

オメプラゾール(オメプラール・オメプラゾン)

ランソプラゾール(タケプロン)

ラベプラゾール(パリエット)

エソメプラゾール(ネキシウム)

それからPPIとは少し作用の異なるP-CABと言われる、

ボノプラザン(タケキャブ)があります。

胃酸が減れば、逆流する胃酸は減り、食道への傷害が避けられます。

プロトンポンプを阻害すれば、胃酸の過剰な分泌は強力に抑えられるので、効果は確実に現れます。

しかし、

胃酸は皆同じように分泌されるとして、

それでも胃酸が逆流しない人と、逆流してしまう人がいる、という違いがあるのはなぜでしょう。

逆流性食道炎になる人には、なぜ逆流するような現象が起きるのか、と考えたとき、

とりあえず胃酸の量を減らしておけば大丈夫、というのはあまり根本的な解決にはなっていないと感じます。

実際に、PPIは「再発・再燃を繰り返す逆流性食道炎に対する維持療法」ということで長期的に処方されていることが多いです。

PPIは、強い酸を減らして食道炎は治せるけど、胃の内容物の逆流そのものを治すわけではないのです。

また長期にわたるPPIの服用は、消化不良の原因にもなります。

茯苓飲の作用

茯苓飲の場合は逆です。

PPIのように分泌される胃酸の量を確実に減らすことは難しいです。

ですが、胃内容物の逆流を防ぐという、より直接的な作用は持っています。

茯苓飲の構成は、人参・白朮・茯苓・枳実・陳皮・生姜。

逆流を防ぐため、食道→胃→十二指腸へと、飲食物の流れを正常化させるという目的で、

枳実と陳皮が配合されていることがポイントとなります。

枳実と陳皮は、胃から十二指腸へつながる幽門を開き、飲食物の幽門の通過をスムーズにして、胃の停滞感を改善します。

げっぷや、胃酸過多、膨満感なども解消されます。

さらに、利水薬である茯苓と白朮が配合されていて、喉まで上がってくる胃内の余分な水(胃液)を除きます。

あと人参が入っていますので、補助的に、胃腸のはたらき(消化吸収)の低下を防いでいます。

茯苓飲の使用法

茯苓飲は、あまり胃腸虚弱の改善(体質改善)を期待して長期服用するという方剤ではありません。

どちらかというと、胃のつかえや、膨満感、胃酸過多などのあるときに、頓服で用いることの方が一般的です。

症状が治まったら中止しても良いです。

吐き気がひどい場合は、他の薬の併用が必要かもしれません。

服用方法は「分かち温めて三服す。人の行くこと八・九里の如きに之を進む」とあります。

これは「人が(徒歩で)8~9里行くくらいの間隔で3回服用」と解釈されています。

1里が500mとして約4kmですので、徒歩の時速が4km/hだとすれば、「約1時間おきに3回服用」という意味になります。

1日3回毎食前とは書かれていません。

茯苓飲の関連方剤

吐き気やゲップ(曖気)の症状が強い場合は、生姜の量を増やしたり、半夏を加えたりすることがあります。例→茯苓飲加半夏

精神的ストレスがある、吐き気がある、喉の異物感がある、という場合は、半夏厚朴湯と合方して使われることもあります。例→茯苓飲合半夏厚朴湯

また、六君子湯も同じような使い方をすることがあります。

コメント