漢方薬の解説

漢方薬の解説 芎帰調血飲|産後の体力低下・月経不順の漢方薬【効果と選び方】

芎帰調血飲とは?芎帰調血飲(きゅうきちょうけついん)は、産後の体力低下や神経症状、月経不順などに用いられる代表的な婦人科系漢方薬です。もともとは産後の諸症状を整える目的で使われてきた処方ですが、現在では 産後の回復サポート 月経不順 女性の...

漢方薬の解説

漢方薬の解説  漢方薬の解説

漢方薬の解説  泌尿器系の漢方薬

泌尿器系の漢方薬  婦人科の漢方薬

婦人科の漢方薬  違い・使い分け

違い・使い分け  違い・使い分け

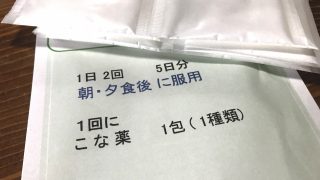

違い・使い分け  漢方薬の服用方法

漢方薬の服用方法  漢方薬の解説

漢方薬の解説  漢方薬の解説

漢方薬の解説  漢方薬の解説

漢方薬の解説  違い・使い分け

違い・使い分け  漢方薬の解説

漢方薬の解説  違い・使い分け

違い・使い分け  漢方薬の解説

漢方薬の解説  婦人科の漢方薬

婦人科の漢方薬