胃腸虚弱による諸症状に用いられる漢方薬

「○○建中湯」と名のつく漢方薬のグループひとつ。

建中とは、中(中焦のお腹、脾胃、消化器機能)を建立する(建て直す)という意味で、

消化器機能の低下、体力の低下などのある虚弱者の、体質改善に用いることができる漢方薬です。

落語に「葛根湯医者」というのがありまして、誰にでも葛根湯ばかり処方する医者の小噺ですが、

同じように、漢方薬を処方する小児科のドクターは「小建中湯(ばかり処方する)医者」と言われてしまうかもしれません。

小児の体質改善には非常によく使われている方剤です。

ただ当然、小児用の薬というわけではありませんので、症状が合えば、成人や高齢者でも使われています。

構成生薬

「桂枝湯」の芍薬を倍量にした「桂枝加芍薬湯」に、膠飴を加えたものです。

膠飴(コウイ)について

膠飴はたくさん加えられていまして、

重さでいうと「小建中湯」の半分近くは膠飴の重さであり、

エキス剤の1日の服用量が多くなってしまうのは膠飴のせいです。

その分、小児にも飲みやすい甘い味になります。ただし、やはり「桂枝湯」の匂いは少し残ります。

膠飴とは、米や小麦のでんぷんに麦芽を加えて醗酵させたもので、いわゆる「アメ(水飴)」のことです。

甘くして飲みやすくしているだけではありません。

- 栄養を補う

- 腸内環境を改善する

- お腹の痛みを和らげる

などの効果が期待されています。

膠飴の成分は、ほぼマルトース(麦芽糖)、とデキストリン。

ですが、これが薬と言われるほどの明確な作用機序はいまだ分かっていないことも多いです。

効能・適応症状

小建中湯は、胃腸のはたらきが低下したもの(脾虚)や、体力が低下したものの体質改善を目標に、幅広く用いられています。

- 虚弱体質、疲労倦怠感、病後の体力低下、冷え症、小児の鼻出血

- 小児の夜尿症、夜泣き、尿失禁

- 食欲不振、下痢・便秘・腹痛、過敏性腸症候群、神経質、朝に腹痛を訴える登校拒否

- 急性胃腸炎、慢性胃腸炎、脱肛、乳幼児の便秘

- (下痢や腹痛をともなう)虚弱者や小児のカゼ

- 頻尿、多尿、寝汗、口や唇の乾き

- アレルギー性疾患の体質改善

添付文書上の効能効果

【医療用エキス製剤】(ツムラ他)

体質虚弱で疲労しやすく、血色がすぐれず、腹痛、動悸、手足のほてり、冷え、頻尿および多尿などのいずれかを伴う次の諸症:

小児虚弱体質、疲労倦怠、神経質、慢性胃腸炎、小児夜尿症、夜なき

【医療用エキス製剤】(コタロー)

虚弱体質で疲労しやすく、のぼせ、腹痛や動悸があり、冷え症で手足がほてり、排尿回数、尿量ともに多いもの。

胃腸病、小児の下痢あるいは便秘、神経質、腺病質、貧血症、頻尿、小児夜啼症、小児夜尿症。

【薬局製剤】

体力虚弱で、疲労しやすく腹痛があり、血色がすぐれず、ときに動悸、手足のほてり、冷え、ねあせ、鼻血、頻尿および多尿などを伴うものの次の諸症:

小児虚弱体質、疲労倦怠、慢性胃腸炎、腹痛、神経質、小児夜尿症、夜泣き

小建中湯のポイント

消化器機能を高め、胃腸虚弱による諸症状を改善させます。

小児の腹痛、便秘、夜尿症などにはファーストチョイスとなる方剤です。

膠飴には、気力を増して元気をつける効果と、急に起こる腹痛などの症状を緩和させるはたらきもあります。

甘味があり飲みやすく、小児の服用に適しており、小児に用いられることが多いですが、もちろん大人でも使われます。

小児の体質改善に用いられることが多いですが、たんに小児の体質改善といっても、その適応症状を具体的に言えば…風邪を引きやすい、疲れやすい、冷え症、顔色が悪い、貧血、不活発、常習頭痛、神経質、頻尿、食が細い、便秘、下痢、腹痛、夜泣き、夜尿症(おねしょ)、寝汗手足のほてり、鼻血、等々、非常に幅広いものになります。

小建中湯が処方されるもう一つの理由

小児が腹痛などの体調不良を訴える背景には、

時として、母親に十分に構ってもらえていない、

甘え足りない、というストレスの表現である場合があります。

そこで例えば、「小建中湯」を体質改善のために1日3回服用しましょう、となれば、

子供にとっては1日3回、母親に薬を飲ませてもらう、構ってもらえる機会が増えるわけです。

つまり、

「黄耆建中湯」について

「小建中湯」に黄耆を加えると「黄耆建中湯」(おうぎけんちゅうとう)です。

「小建中湯」を使うよりも、脾(胃腸)の機能低下があり、気虚の程度が強い場合、

例えば、寝汗が多いとか、湿疹などの皮膚症状が多いとかのときは「黄耆建中湯」が使われます。

小建中湯を服用するときの注意点

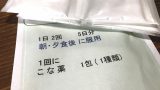

膠飴が含まれている分だけ、1回の服用量が多い漢方薬です。

お湯に溶かすと桂皮のシナモンの香りが出ます。小児で匂いが苦手な場合は、お湯に溶かさない方が飲みやすいです。

(胃熱による)膨満感や嘔吐があるときは慎重に。(膠飴の含まない「桂枝加芍薬湯」を使う方がいいかもしれません。)

長期間服用するときは、甘草による副作用に注意してください。

煎じる場合、膠飴以外を先に煎じ、出来上がった煎じ液に膠飴を溶かし入れます。

出典

『傷寒論』(3世紀)

「傷寒、陽脈渋、陰脈弦、法まさに腹中急痛すべし、先ず小建中湯を与へ、瘥へざる者は小柴胡湯之を主る」

「傷寒、二三日、心中悸して煩する者、小建中湯之を主る」

『金匱要略』(3世紀)

「虚労、裏急、悸し、衂し、腹中痛み、夢に失精し、四肢痠疼、手足煩熱、喉乾口燥する者は、小建中湯之を主る」

「男子の黄し、小便自ら利すは、まさに虚労の小建中湯を与うべし」

「婦人、腹中の痛むは、小建中湯之を主る」

原則としては、虚証か実証か分からない、迷うときには、先に小建中湯のような虚証向きの方剤が使われることになります。

『傷寒論』では、こじれたカゼで、本来は小柴胡湯を使うべきところでも、虚弱体質の胃腸が弱い人で、腹痛があるときは、まずは小建中湯を用いた方が良い場合があって、それで治らなければ(少し実証向きの)小柴胡湯を用いる、と書かれています。

小建中湯の構成がもともと、桂枝湯→(+芍薬)→桂枝加芍薬湯→(+膠飴)→小建中湯であるというのがポイントで、小建中湯だけでお腹の症状とともにその他の症状もすべて改善することがあります。

柴胡剤(に限定するわけではありませんが)の前にまず小建中湯によって脾胃(消化機能)を整えておいた方が、いきなり柴胡剤を使うよりも効果が高いことがあり、この点でも、小建中湯の建中(脾胃を建て直す)作用の役割はとても大事です。

コメント