消化器系の漢方薬

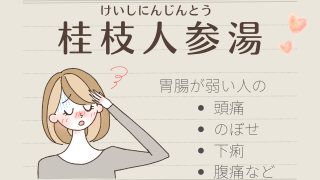

消化器系の漢方薬 【桂枝人参湯】~胃腸が弱い人の下痢・腹痛、頭痛に用いられる漢方薬~

桂枝人参湯(けいしにんじんとう)の解説桂枝人参湯けいしにんじんとうは、人参湯に、桂枝(桂皮)を加えたものです。(桂枝湯に人参を加えたものではありません。)身体の内部(消化器)と体表を同時に温める効果があります。胃腸が弱い人、お腹が冷えると下...

消化器系の漢方薬

消化器系の漢方薬  漢方薬の解説

漢方薬の解説  漢方薬の解説

漢方薬の解説  皮膚の症状に使う漢方薬

皮膚の症状に使う漢方薬  婦人科の漢方薬

婦人科の漢方薬  漢方薬の解説

漢方薬の解説  漢方薬の解説

漢方薬の解説  消化器系の漢方薬

消化器系の漢方薬  漢方薬の解説

漢方薬の解説  瘀血で使われる漢方薬

瘀血で使われる漢方薬  養生法

養生法  養生法

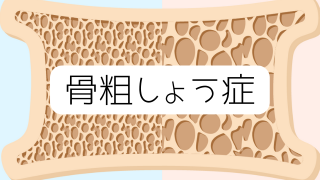

養生法  腎虚で使われる漢方薬

腎虚で使われる漢方薬  漢方薬の解説

漢方薬の解説  漢方薬の解説

漢方薬の解説