むくみ(浮腫)の漢方薬

「朝は顔が腫れぼったい」

「夕方になると足がパンパン」

「靴下の跡が消えない」——

むくみは体の水の巡りが滞っているサインです。

局部的な不快さだけでなく、「疲れやすい」「冷えが強い」「体重が増える」といった悩みが重なることも多く、

放置しておくと全身の不調へつながることがあります。

むくみによくあるお悩み

- 朝は顔がむくみ、夕方は足首〜ふくらはぎがむくむ

- 天気・湿度で体調がくずれ、体が「重だるい」感じがする

- 冷え、のぼせ、頭重(頭が重たい)を伴う

- 尿が少ない/出にくい

- 月経前後でむくみが強くなる、体重が短期間で増減する

心臓、腎臓、肝臓の疾患や甲状腺機能異常、または降圧薬やホルモン剤などの薬剤性によっても浮腫が生じることがあります。

急激な体重増加、息切れや動悸、胸痛、尿量の著しい減少、片側だけのむくみや痛みが見られる場合は、まず医療機関での検査を受けることをお勧めします。

そのうえで、慢性的で改善が難しいむくみに関しては、漢方が得意とする分野です。

漢方で捉える水の巡り

漢方では「むくみ」は単なる腎臓の不調ではなく、体の水の流れを調整する臓腑の連携の乱れとして考えます。

脾(ひ):食べ物や飲み物から「水穀の精微」を作り出し、全身に送り出す。脾の力が弱ると、湿が停滞して体が重く、むくみやすくなる。

肺(はい):「水の上源」とされ、水を全身に散布する働きを担う。また、肺は表を主っているため、風邪によって肺が侵されると顔(まぶた等)や上半身から拡大する急性の浮腫が出やすい。

腎(じん):水の必要な分を保持し、余分は尿として排泄する。腎の力が落ちると、下半身のむくみや夜間頻尿につながる。

これらに異常が生じると、むくみが起こりやすくなります。むくみは特定の臓器だけで説明できるものではなく、全身の臓腑が連携して初めて水分が適切に巡ります。そのため、この連携のバランスを整えることが、漢方の得意とするアプローチなのです。

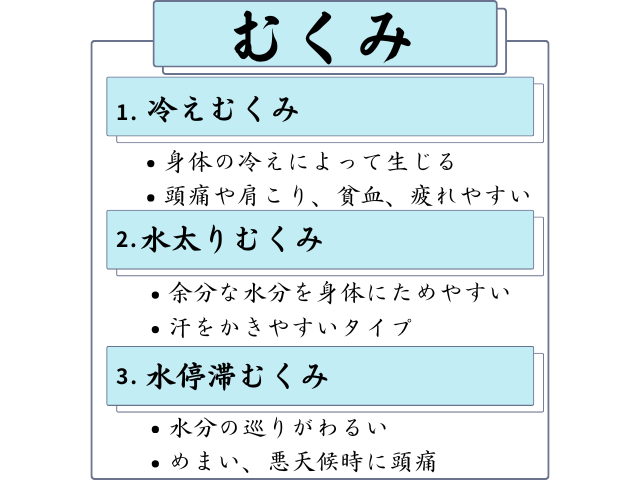

むくみやすい原因や体質

同じ「むくみ」でも、その原因は人それぞれ異なります。ここでは、臨床でよく見られる体質について説明します。

実際には、これらの体質が混在する場合も少なくありません。

陽虚(ようきょ)

手足の冷え(実際に冷たい)・朝からの重だるさ・下痢傾向・むくみ。温めるとラクだが、すぐ冷える。

腰のだるさ、尿の出の悪さ、夜間頻尿、下半身のむくみ。(腎陽虚)

腎陽が虚すると、脾の運化機能が低下したり、水液代謝の異常が肺の粛降機能に影響を及ぼしたりして、浮腫が悪化しやすくなります。

代表的な漢方薬:牛車腎気丸/真武湯 など。

気虚(ききょ)

気は水を動かすポンプのような役割を果たします。しかし、その水をさばくエネルギー「推進力」が不足しているため、水が体内に滞りやすい状態になっています。

脾気虚

脾(胃腸)のはたらきが弱っており、飲食物からの水が停滞する。

あまり食欲がない、胃もたれ、軟便、全身の重だるさ。

舌が白っぽく、舌苔が湿っている。

代表的な漢方薬:六君子湯/参苓白朮散 など。

肺気虚

肺のはたらきが低下して、水の循環が滞りむくみがひどくなる。

疲れやすい・声に力がない・汗をかきやすい。

代表的な漢方薬:防已黄耆湯/補中益気湯 など。

心気虚

心のポンプと気の推動力が弱いため、全身の気血の巡りがわるく、水分代謝も滞る。

動悸、息切れ、不安や不眠を伴うことがある。

代表的な漢方薬:木防已湯/炙甘草湯 など。

湿滞(しったい)

雨の日や湿度の高い日に悪化。飲食物の影響も受けやすい。湿気の多い職場環境が原因のこともあります。

体が重い・頭重・めまい・だるさ。

舌に白い苔・歯痕、胃もたれや軟便が出ることも。

代表的な漢方薬:五苓散/苓姜朮甘湯/猪苓湯 など。

あなたの体質を丁寧に見極め、根本からむくみの原因から改善するお手伝いをいたします。お気軽にご相談ください。