排膿散及湯(はいのうさんきゅうとう)の解説

排膿散及湯とは、二つの方剤、「排膿散」と「排膿湯」が合わされたものです。

排膿散、及び、排膿湯、という意味です。

↓

排膿 散 及び 湯

↓

排膿散及湯

『金匱要略』(3世紀)にある2つの「排膿散」「排膿湯」を、日本(江戸時代)の吉益東洞が合方して使い始めたと言われています。

通常であれば、二つの漢方薬を合方した場合、「排膿散合排膿湯」などのように記載されるところですが、それを省略して書かれた「排膿散及湯」の名称が一般化したようです。

排膿散・排膿湯に共通する生薬は「桔梗」です。

「排膿散及湯」の主薬も当然ながら桔梗であり、

排膿という名前が方剤に付くように、桔梗の排膿作用を利用して、化膿症に用いられます。

いわゆる「できもの」「はれもの」「おでき」の治療薬です。

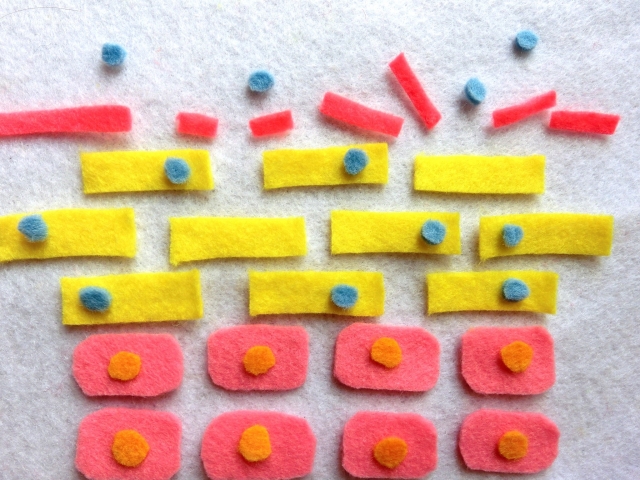

排膿散

排膿散の構成生薬は3つ。

気のめぐりを良くする枳実と、血のめぐりを良くする芍薬とが配合されており、

気血の詰まりをとって、桔梗による消腫、排膿の効果を促進しています。

薬性としては、冷やす生薬に偏っています。

やや実証向きで、膿の溜まっている場所が深くて患部が痛みを伴って腫れるとき、もしくは排膿後に患部が硬くなる時期に適しています。

排膿湯

排膿湯の構成生薬は4つ。

桔梗+甘草は、「桔梗湯」(ききょうとう)であり、それに生姜・大棗を加えたものです。

桔梗湯は、扁桃炎のようなのどが腫れて痛いときに用いる方剤です。

桔梗湯の場合、分量の割合的には「甘草(抗炎症)> 桔梗(排膿)」ですが、

排膿湯になれば「甘草(抗炎症)< 桔梗(排膿)」と逆転します。

だから排膿湯も桔梗湯と同じく、化膿や炎症に用いることができますが、

桔梗湯よりも排膿・消腫の効果が強化されていて、そして生姜・大棗で胃腸の働きも補われています。

薬性としては温める生薬が多くなります。

やや虚証向きで、化膿症のごく初期、もしくは膿が出て炎症の勢いが緩やかになった時期に適しています。

排膿散+排膿湯

排膿散と排膿湯の2つを合わせた「排膿散及湯」の構成は、

桔梗・枳実・芍薬・甘草・生姜・大棗となります。

体力にかかわらず、皮膚の患部が赤く腫れて、痛みがあり、化膿しているときに適します。

しかも、合方したことによって、初期の患部が赤くなり始めた時期から、膿が出来始めてまだ出ていない時期、そして排膿の時期まで、

全期間を通して使用できる方剤となっています。

芍薬と甘草も組み合わさって(→芍薬甘草湯)、痛みにも対応します。

添付文書上の効能・効果

【ツムラ】【コタロー】

患部が発赤、腫脹して疼痛をともなった化膿症、瘍(よう)、癤(せつ)、面疔、その他癤腫症

排膿散と排膿湯の(薬局製剤の)効能効果も付けておきます。

〈排膿散〉

体力中等度以上で、患部が化膿するものの次の諸症:化膿性皮膚疾患の初期又は軽いもの、歯肉炎、扁桃炎 〈排膿湯〉

体力中等度以下で、患部が化膿するものの次の諸症:化膿性皮膚疾患・歯肉炎・扁桃炎の初期または軽いもの

排膿散及湯のポイント

患部の場所や範囲によって、病名としては様々な名前に分けられますが、

いわゆる「おでき」と言われるような、細菌が入って化膿しているものに広く用いられる漢方薬です。

虚証から実証まで、証(体質)を選ばず使用することができます。

歯科でも歯槽膿漏などで処方されることがあります。

また、例えば扁桃炎や、ニキビ、副鼻腔炎などで、それに対する漢方薬を服用していても膿がなかなか出ないようなときに、排膿散及湯が追加で併用されることもあります。

逆に、排膿散及湯には、炎症を抑える作用の強い清熱薬が配合されていませんので、患部の熱感が強い場合は、単独ではなく黄連解毒湯などの併用が必要なこともあります。

ニキビと間違われやすいですが、髭を剃ったり抜いたりした後に毛穴のところが化膿して、髭を剃ることができないとか、そのような時にも、ニキビの薬を使うのではなくて、排膿散及湯を検討してみてください。

甘草の量が多いため、長期に服用する場合は甘草の副作用には注意してください。

抗菌薬との併用も可能です。排膿散及湯を併用することで、抗菌薬の使用量や使用期間を減らし、それによる副作用の軽減や耐性菌を抑制するといったメリットがあります。

症状が治まった後、体質改善のためには別の漢方薬(黄耆などが配合された補剤など)を考慮してください。

市販の排膿散及湯

錠剤タイプ↓

細粒タイプ↓

コメント