漢方薬の解説

漢方薬の解説【加味平胃散】~食べ過ぎによる胃もたれや胃痛などに用いる漢方薬~

加味平胃散(かみへいいさん)の解説 「平胃散へいいさん」に、消化を促進させる生薬(消導薬)が加えられている方剤です。 もともと胃腸が弱いわけではない人が、暴飲暴食などによって胸やけ、胃痛、腹部膨満を起こしたり、または消化不良による下...

漢方薬の解説

漢方薬の解説 漢方薬の解説

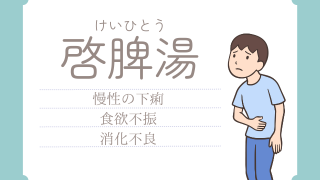

漢方薬の解説 消化器系の漢方薬

消化器系の漢方薬 婦人科の漢方薬

婦人科の漢方薬 漢方薬の解説

漢方薬の解説 吐き気に使う漢方薬

吐き気に使う漢方薬 中薬学(生薬の効能)

中薬学(生薬の効能) 症状別

症状別 違い・使い分け

違い・使い分け 漢方薬の解説

漢方薬の解説 気虚に使われる漢方薬

気虚に使われる漢方薬 ストレスに使う漢方薬

ストレスに使う漢方薬 漢方薬の解説

漢方薬の解説 漢方薬の解説

漢方薬の解説 漢方薬の解説

漢方薬の解説