宣発(せんぱつ)と粛降(しゅくこう)

東洋医学的な「肺」のはたらきについては、

何といっても、「宣発」と「粛降」を知ることがもっとも基本です。

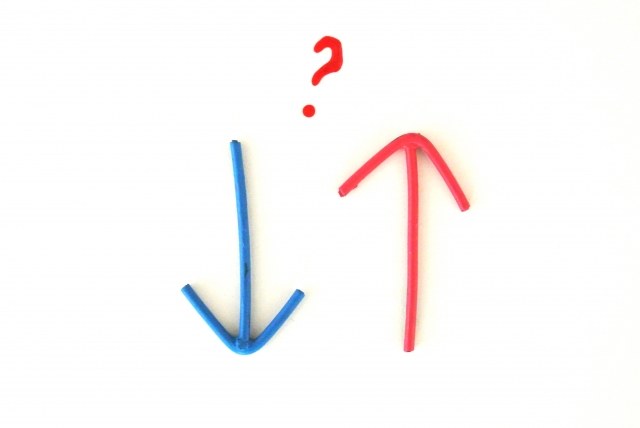

宣発とは、上へまたは外へ動かす作用

粛降とは、下へまたは内へ動かす作用のことです。

宣発と粛降がうまくバランスがとれている、

というのが正常な状態です。

※宣発作用は、宣散作用といわれることもあります。

「気」に対しての宣発粛降

まず、

肺は口・鼻を通して自然界と直接通じていますので

宣発により、体内に溜まった汚い気(濁気)を体外に出す…(呼気)

粛降により、自然のきれいな気(清気)を体内に取り込む…(吸気)

ということができます。

いわゆる「呼吸」です。宣発粛降を利用した肺のわかりやすい機能です。

宣発と粛降がうまくバランスがとれていれば、咳など出ず、呼吸が保てます。

「物質」に対しての宣発粛降

でも、肺の宣発粛降のはたらきはこれだけではありません。

例えば飲食物から吸収した水分や栄養素ついて。

物質は、上から下へ流れ落ちるのはカンタンです。

しかし、身体にとっては上半身であろうと、必要としている組織にはその物質が絶えず運ばれる必要があります。

各内臓、上半身(頭・顔)または体表(皮膚や粘膜)に水分や栄養が巡っているのには何か特別な力がはたらいているからだと考えると、

つまりこれも、上や外向きの宣発 下や内向きの粛降のはたらきだと言えます。

「水」(津液)に関して言えば、

宣発によって外へ発散されるので、必要なときに汗腺から汗がでますし、

粛降によって、腎臓に水を運び降ろすので、不要な水は排泄できる、ことになります。

ということは、

上半身が浮腫む、というのは宣発粛降に異常があるかもしれないのです。

宣発粛降の生理的な意義

自然界から取り入れた清気と、飲食物から吸収した水分や栄養素は、肺で合流します。(合流したら宗気となります)

血液も、(心臓のポンプで押し出されますが、)必ず肺を通っています。

それで宗気は血液に乗り、毛細血管の中をからだのすみずみまで運ばれていきます。(⇒営気となります)

一部の気は、水分ととも血管の外にあふれて体の表面を巡ります。(⇒衛気となります)

つまり、

肺が粛降によって気を取り込み、宗気をしっかり作り出すからこそ

身体を営養する気(営気)と

体を衛る(まもる)気(衛気)が充足します。

衛気は、宣発のはたらきで、皮膚や粘膜に広がり、身体を守っています。

もし肺のはたらきが弱ければ、衛気が弱くなり、皮膚や粘膜の機能がおちます。

外からの邪気の侵入を受けやすくなり、カゼをひきやすくなります。

異常に鼻水が流れ出ることもあります。

皮膚の体温調節の働きが悪くなり、

暑くもなく運動もしていないのに汗が出てしまうこともあります。

肺は一身の気を主る

このように、肺の呼吸は単なるガス交換ではありません。

肺の機能は、「気」の産生と、「気」の巡りに関して、直接影響を与えるものです。

それで東洋医学では、「肺は宣発粛降によって、“一身の気を主る”」といわれます。

「血」や「水」も、そのものは物質(例えば車)です。たくさんあったとしても、気(例えば運転する人)が動かさなければ目的地に運ばれません。

逆に気(運転手)にとっては、血や水(つまり乗り物)があった方がよりスムーズに全身を巡ることができます。

「血」は基本的に血管の中を運行しますが、「水」や「気」には特別の管が存在しません。

気血水が運ばれている様子を(科学的には圧力、浸透圧などで説明できるかもしれませんが)目で直接観察することは難しいです。

ですが、「肺」の宣発と粛降によって気・血・水が動いている様子を、深呼吸しながら、たまには想像してみるのもいいかもしれません。

コメント