更年期症状の漢方薬

40〜50代の女性に多くみられる更年期症状。

ホットフラッシュ(急なほてり・発汗)、イライラ、不眠、動悸、めまい…これらは“更年期障害”の代表的なサインです。

西洋医学ではホルモン補充療法(HRT)が一般的ですが、副作用や持病との兼ね合い、心理的な抵抗から避けたいという声も少なくありません。

漢方は女性の体質・心の状態を総合的に整えることを目的とし、年齢による体の変化に寄り添いながら根本改善をめざす方法です。

よくある更年期のお悩み

- 急なのぼせ・顔のほてり・汗が止まらない(ホットフラッシュ)

- 気分の浮き沈み、イライラ、不安感

- 疲れやすく、やる気が出ない

- 不眠、動悸、息切れ、胸の圧迫感

- めまい、耳鳴り、関節や筋肉のこわばり

- 冷えとほてりが交互に出る

- 肌や髪のハリの低下、乾燥感

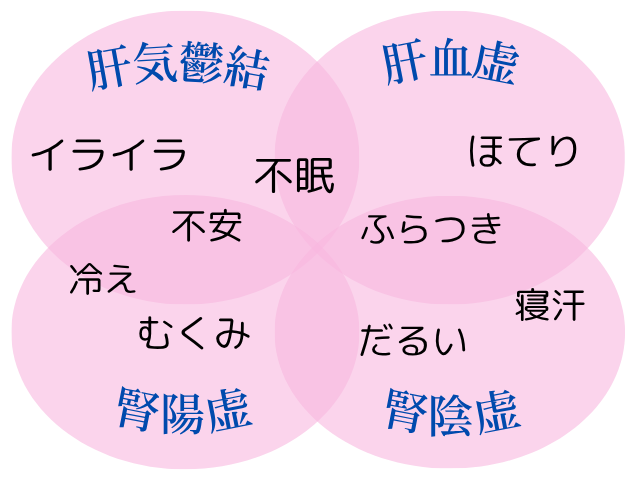

漢方からみた更年期症状の原因

更年期は、東洋医学では「腎の衰え」が中心にあります。腎は「生命エネルギーの貯蔵庫」とされ、生殖機能やホルモン分泌、老化に深く関わります。

この腎の力の低下とともに、気血の巡りの停滞や肝の働きの乱れが加わり、心身の不調が同時多発的に現れます。

たとえば、のぼせ・イライラが強い方には「肝熱」を冷ます漢方を、疲労や冷えが強い方には「腎精」を補う漢方を用います。お一人おひとりの状態に合わせて丁寧に処方を選びます。

主なタイプと特徴

肝鬱化火型(肝熱タイプ):ストレスや緊張が続いて「気」が滞り、やがて熱を帯びて表面化する体質像です。のぼせやホットフラッシュ、顔の赤み、急な発汗、イライラや怒りっぽさ、睡眠が浅いといった症状が目立ちます。気の巡りを整えつつ、こもった熱をやわらげる視点が大切です。

腎陰虚型:加齢とともに体内の潤い(陰)が不足し、上半身に熱が偏りやすい状態です。ほてり・のぼせ・寝汗・口や喉の乾き、皮膚や髪の乾燥、耳鳴り、ほてりが夕方〜夜間に強くなる、といった特徴がみられます。体の潤いを養い、熱の偏りを落ち着かせることを目標にします。

腎陽虚型:体を温め動かす力(陽)が弱り、冷えやむくみ、倦怠感が中心となるタイプです。下半身の冷え、腰や膝のだるさ、朝の動き出しの重さ、夜間頻尿などが出やすくなります。体の芯から温めることで、巡りと全身の活力を引き上げていきます。

気血両虚型:エネルギー(気)と栄養(血)がともに不足し、疲れやすさや息切れ、めまい、立ちくらみ、動悸、集中力低下、顔色のさえなさ等が現れます。消耗が続いた後や、忙しさ・不調が長引いた後にみられることが多く、気血の補いと巡らせるケアを同時に行います。

更年期ではこれらのタイプが単独で現れるとは限らず、複数が重なり合うことも少なくありません。

漢方での改善アプローチ

更年期の漢方治療では、目の前の症状だけを抑えるのではなく、その背景にある「体質の乱れ」を整えることを重視します。生活リズムや睡眠、食欲、冷え・ほてりの出方、ストレス状況、月経歴・既往歴などを詳しくうかがい、総合的に評価します。

のぼせやイライラが前面に出ている場合は、こもった熱をしずめて気の巡りを回復する方針をとります。冷えや疲労が強ければ、腎を中心に体の根幹を補い、体温リズムとエネルギー代謝を底上げします。動悸や不眠が気になる方には、過敏になった神経を落ち着かせ、睡眠の質を整える処方を選択します。肩こりや頭痛、月経不順など瘀血(血行の滞り)のサインがあれば、血流を促して上実下虚のバランスを正していきます。

よく使われる代表的な処方

逍遙散(しょうようさん)

…ストレスで気が滞りやすい「肝鬱」傾向の方に用いられます。精神不安やイライラ、肩こり、便秘、不眠など心身の揺らぎを整え、張りつめた状態をゆるめて巡りを回復させます。

加味逍遙散(かみしょうようさん)

…逍遙散の体質に、のぼせ・顔面紅潮・ほてりなど「熱」のサインが加わるときに用います。こもった熱をさましながら情緒の振れをおだやかにし、ホットフラッシュを軽減させます。

桂枝茯苓丸(けいしぶくりょうがん)

…血行が滞る「瘀血」の症状がある場合に用いられます。上半身のぼせと下半身の冷え、頭痛や肩こり、下腹部の張りや生理の乱れなどに配慮し、めぐりを促して上下のアンバランスを調整します。

女神散(にょしんさん)

…動悸・不安感・めまい・のぼせなど、精神症状と身体症状がともなう場合に用いられます。気の停滞をめぐらせ心を落ち着け、過敏や緊張を和らげます。

連珠飲(れんじゅいん)

…気血の消耗が目立ち、貧血気味・息切れ・立ちくらみ・動悸などが気になる方に、体の基礎を養いながら症状の再発を抑える目的で用いることがあります。全身のだるさが抜けにくい方にも適しています。

柴胡桂枝乾姜湯(さいこけいしかんきょうとう)

…神経過敏や寝汗、不眠、動悸が気になるときに、体内の調和をはかりながら心身の緊張をゆるめます。寒熱が交互に出やすい体質のバランス調整にも適します。

上記は一例です。同じ「更年期症状」でも、体質や背景によって最適な処方は異なります。

※体質・体調に応じて適した処方をご提案いたします。

養生(セルフケア)のポイント

更年期の不調をやわらげ、漢方の効果をより引き出すためには、日々の生活習慣を整えることが欠かせません。まず大切なのは十分な睡眠です。特に就寝前はスマートフォンやパソコンの光刺激を避け、カフェインの摂取も控えることで、眠りの質が高まります。夜はぬるめのお風呂にゆっくり浸かることで、副交感神経が働きやすくなります。

適度な運動も巡りを促します。ウォーキングや軽いストレッチ、深呼吸を取り入れることで、気血の流れがスムーズになり、ほてりや冷えの改善にもつながります。

食生活では、大豆製品(豆腐、納豆、豆乳)や黒ごま、ナッツ、青魚など、ホルモンバランスや血流に良い影響を与える食材を意識的に取り入れましょう。加えて、旬の野菜や発酵食品を組み合わせることで、腸内環境を整え、全身の健康を支えます。

また、精神的な安定も重要です。趣味の時間や軽い運動、呼吸法や瞑想などを日常に取り入れ、ストレスを溜め込みすぎない工夫を心がけましょう。こうした養生は、薬だけでは補いきれない部分を支え、症状の再発予防にもつながります。